アメリカに口座を開いて世界へ投資

和戸川 純

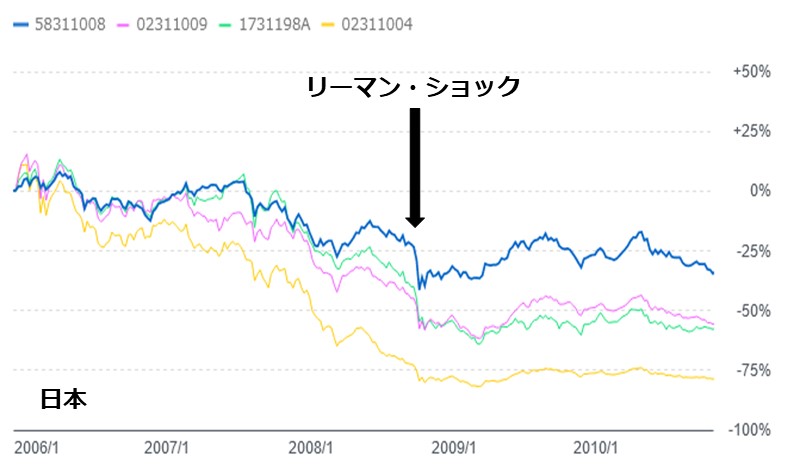

図1は、私がアメリカのFirsTrade口座に保有している、ファンドの5年間の価格比較チャートだ。図2は、日本株ファンドの5年間価格比較チャート。「勢い」の差に注意していただきたい。

図1

図2

このエッセイで、アメリカに投資口座を開く方法と、世界投資戦略、売買のタイミングの計り方などを具体的に述べる。こういう話に慣れていない皆さんが、最後まで読むには間違いなくかなりな忍耐力を必要とする。そこで、アメリカのネット証券会社FirsTradeに口座を開いてから、7年の間に私の投資資金がどれくらい増えたのかを、まず書いておきたい。皆さんが、最後まで読む気力を奮い立たせるための助けになれば、幸いだ。

リーマン・ショックの激動を乗り越えて、7年間でドル換算では資金が2.6倍に増えた。

投資に与えた負の影響はリーマン・ショックばかりではない。円高が大きく進み円換算での保有資金は減ってしまった。それにも関わらず、円換算でもFirsTradeに持っている資金は、1.8倍に増えた。

個人投資家が利益を確実に得るためには、「時の利」を有効活用することが大事になる。より具体的に書けば、市場が底を打ち、数年単位の上昇トレンドが始まったあとに、投資を開始すればいい。ここで大事なことは、底を打ったあとにやって来た上昇トレンドが、明確になっていることだ。 これは株式投資では順張りになる。上昇トレンドが明確になってから投資を始めるので、失敗する可能性が小さくなる。欧米のプロの投資家がよく使う手だ。

これに対して、

日本の個人投資家は逆張りを好む。株価が大きく下がった時点で株を買えば、あとは待っていても株価は大きく上がると考える。大儲けを企んでいるわけだが、下落には下落する原因があり、この原因が取り除かれていなければ株価は更に下がるので、失敗する可能性が大きくなる。

あとで説明するように、株や商品の数年に渡る上昇トレンドが、少し前に始まったと思われる。この推測が正しければ(正しいかどうかは数年後に分かる)、ここ1~2年が投資のチャンスという結論になる。このチャンスは、大雑把にいえば10年に1~2回やって来るだけだ。

個人投資家には株よりもファンドのほうがいい。なぜならば、新聞、雑誌、テレビなどの一般的なメディアから、大局的な世界の情報は容易に入手できるのに対して、個々の企業の内部情報を入手するのは、個人には困難だからだ。的確な情報を持たずに投資をすれば、あとは運頼みになり、勝率は宝くじと余り変わらなくなる。

企業の情報は、投資家にきちんと開示されていると主張する、その筋の関係者がいる。PER、ROE、PBRなどの財務指標や、株式売買の出来高を考慮すれば、投資すべき企業を選び、投資のタイミングを計ることができると、アナリストはいう。それを信じて株式投資をすると、損失をこうむる可能性がある。私の投資経験からそう断言できる。

企業の業績は、1週間や1ヶ月で大きく変わるはずはないのに、株価は大きく変動する。この事実から、株価は、企業の業績とは余り関係のないところで、人為的に操作されていると、結論づけていいのではないか?

株価に対しては機関投資家の影響が極めて大きい。機関投資家は莫大な額の資金を動かして、企業の業績とは無関係に株価を操作できる。更に、インサイダーまがいの取引が大がかりに行われていることは、ほぼ間違いがない。巨大投資企業のゴールドマン・サックスが、インサイダー取引疑惑でアメリカで調査を受けている。

日本でも、インサイダー取引が摘発されたというニュースには事欠かない。株式増資の情報が、証券会社に普通に流されているという報道もある。

機関投資家がインサイダーまがいの取引をしたのでは、個人投資家などは赤子と同じになる。

このような機関投資家の動きに関する情報を、個人投資家は入手できない。株価の動きに決定的な影響を与える情報を持たずに、株式投資で利益を上げることは極めて困難だ。

また、中国のような政治が経済に甚大な影響を与える国では、政府が物価抑制のための食品価格統制を発表しただけで、食品メーカーの株価が急落する。中国政府の決定を日本の個人投資家があらかじめ知ることは、不可能だ。

ファンドの価格は、多数の企業の株価の平均になるのだから、世界の大きな動きを見ていれば、トレンドはある程度予想がつく。世界のどの地域のどの業種のファンドへ投資すればいいのかを、個人でも判断できる。

まず大局的な視点から観察してみよう。 この10年程、世界は驚くべき速さで一体化しつつある。グローバル化などという言葉はもう古い。世界が一つの国になるような、人類が初めて経験する劇的な変化だ。

技術面では、インターネットの発達による、時間差のない情報の共有化が進んでいる。しかもこの情報はありとあらゆる分野に及ぶ。政治的には、NAFTA、EU、ASEAN、APECのような地域統合がある。経済面でも、FTA、EPA、TPPのような統合が進んでいる。金融の分野では、ヘッジ・ファンドに見られるように、莫大な額の資金が瞬時に世界を闊歩してしまう。

また金融の世界化は、最近のニュースが明確に示している。リーマン・ショックに引き金を引かれたアメリカの金融危機が、世界各国、特に先進国へすぐに飛び火し、経済停滞を含む甚大な負の影響を与えた。EU圏GDPのわずか2.5%しか占めないギリシャの財政破綻が、EU全体の財政危機を顕現させた。その結果、アイルランド、ポルトガル、スペインなどへ財政破綻が飛び火する可能性が語られている。

航空機による人と物資の大量輸送が進み、運賃が低下した。庶民が世界中の主要な街へ1日で行けるようになった。小さくなった世界では経済的な平均化が進むだけではなく、食事やファッションを含む生活スタイルまで平均化してしまう。

以上の時代状況を考慮して、 情報、政治、経済、金融、社会などの分野で世界が一体化しつつあり、各国の経済は世界平均へ向かって収斂していくという、大局観を持つことがまず必要になる。

世界平均よりも賃金や物価が高い、日本のような国においては賃金も下がれば物価も下がる。こう考えれば、日本のデフレは自然な流れと捉えることができる。 世界平均よりも賃金や物価が低い新興国では、中国などのように賃金にも物価にも自然な上昇圧力がかかる。先進国のデフレと新興国のインフレが同時進行している現状は、世界の平均化が進んでいることを如実に示している。

世界平均へ向かって収斂するとはいっても、日本の中でも、東京と沖縄が賃金水準も物価水準も異なるように、ある程度の差は残る。ただし、各国の賃金や物価の差が、数倍あるいは10倍以上になっている現状では、平均化が間違いなく進行する。

アメリカのFRBが、2010年11月に、国債を金融機関から6000億ドル買い入れるという、大規模な金融緩和策を発表した。これは、金融機関を経由して50兆円にも及ぶ資金が市場へ流れ出ることを意味する。金融危機後の雇用、住宅、個人資産問題を解決するために、経済活性化につながるこのような緩和が必要だという。

この金融緩和は第2段だった。FRBが緩和へ舵をきったのは07年だ。状況次第ではアメリカは更なる緩和を実施する。アメリカ経済の弱さと回復の目途が立たない現状を考えれば、緩和はこれからも実施されると考えたほうがいい。

アメリカの金融緩和は間違いなくドル安につながる。緩和が長期に渡れば、アメリカの国債を大量に保有している日本などに、財政面で大きなマイナスの影響が出てくる。

ドル安は、国際比較においてアメリカの賃金や物価を下げることになる。これは世界平均化の流れに沿ったものであり、アメリカ政府の思惑はともかく、客観的には自然な流れといえる。

リーマン・ショック後に新興国経済は比較的早期に回復し、2008年末から09年初めにかけて株価が底を打った。 アメリカの金融緩和が、アメリカ経済を活性化させるのではなく、投資効率の高い新興国への資金の流れを加速させることになった。アメリカの金融緩和が、新興国の株価上昇のダメ押しになったのだ。 新興国へ流れ込む資金は、国際金融協会によると2010年に8250億ドル(70兆円)に達するという。前年よりも4割の増加だ。

投機資金は国際商品市場へも流れ込んでいる。金、銀、銅、鉛、原油、穀物などの価格が、軒並み高騰している。商品価格の上昇は、先進国よりも物価が極端に低かった新興国に、より大きな影響を与える。新興国のインフレを加速させる。これも世界平均化の流れの一環と捉えられる。

日本企業は、製造部門を新興国へ移転しているばかりではない。市場として重みを増している新興国において製品の販売を強化している。 地域別利益を比較すると、2000年には、日本74%、アメリカ15%、新興国9%、ヨーロッパ2%だった。これが2010年には、日本52%、新興国36%、アメリカ10%、ヨーロッパ2%になっている。 間もなく、日本企業の利益は国内よりも新興国のほうが多くなるという、逆転現象が起こる。これは日本にとっては時代の変化を意味する。

日本企業が手元に持っている現金・預金は、200兆円を越えている。新興国需要の拡大で現金収入が増えたことが、現預金増加の主要な原因だ。 企業は手元資金の多くを預金や債券などで運用しているが、年率換算の運用利回りはたった0.8%。この資金はいずれ動き出す。その一部は既に海外企業の買収に回されている。新興国の成長に確信を持てたならば、より多くの資金が新興国へ向かうと考えるのが、自然だ。

国内投信市場の変化も明確になってきた。新規購入から解約・償還を差し引いた、公募投信への資金流入額は、2010年11月まで20ヶ月連続で入超になっている。

ところが、国内最大のファンドであるグローバル・ソブリン・オープン(グロソブ)の残高が、2008年の6兆円弱から2010年11月の3兆円弱にまで減っている。 グロソブは先進国の債券で運用されている。先進国の金融緩和政策だけを考えれば、この減少は驚くべきことだ。投資家は先進国の金融、財政、経済に確信を持てなくなっている。リーマン・ショックと欧州の財政不安が原因になった、先進国の国債や株の価格下落は当分続くと、判断している。

米ドルやユーロなどの先進国通貨は、円に対して切り下がっている。しかし、新興国の通貨のトレンドは異なる。ブラジル・レアルは2009年以降に円に対して切り上がっている。インド・ルピーやロシア・ルーブルのレートはほとんど一定だ。オーストラリアは先進国だが、オーストラリア・ドルは切り上がっている。メディアは円高、円高と喧伝するので、全ての通貨に対して円が切り上がっていると思いがちだが、現状はそんなに単純ではない。

時代状況を考えると、ほとんどの主要通貨に対して円はいずれ安くなると思われる。

900兆円を超える日本の国家債務が、急速にふくらんでいる。政府への資金供給源になっている、国民の金融資産が近い将来に底をつく。債務は余りにも巨大すぎて、債務を解消するための抜本的かつ具体的な対策を考えることは、不可能に近い。金融資産が底を突いたときに想定される事態は、あちらこちらで述べられているが、間違いなく円安を誘導する。最悪の場合は財政破綻によって円は暴落する。

円安は、ドル換算で日本の賃金と物価水準の低下を意味するのだから、世界平均化の流れからは自然だ。ただし円の暴落は食料品価格の暴騰などで庶民を直撃する。自分の身は自分で守るしかない庶民は、このことも考えて行動せざるを得ない。

少し長くなったが、ここまでがこのエッセイの導入部分だ。以上を踏まえた上で、世界のファンドへ投資することを考える。国内にも海外へ投資するファンドを扱っている証券会社が、数多くある。しかし、アメリカはやせても枯れてもやはりアメリカだ。 世界を見つめた投資は、アメリカの証券会社経由のほうが、情報量においても本数においても手数料においても、勝っている。

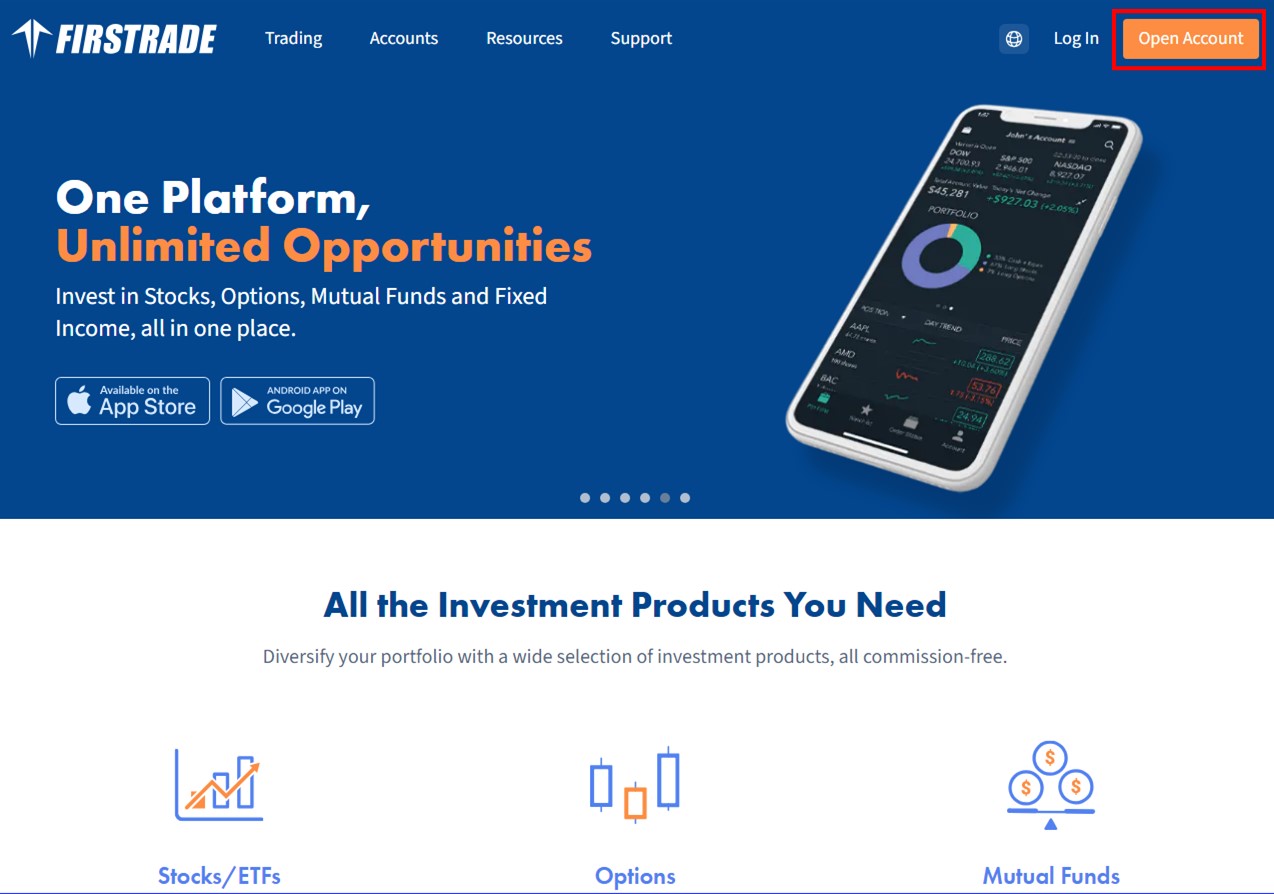

図3

日本やアメリカを含むどの国の証券会社でも、その国に住んでいない人(非居住者)が口座を開くことを認めないのが普通だ。 非居住者が口座を開くことを認めている、アメリカの最も使いやすいネット証券会社はFirsTradeだ。 まずFirsTrade にアクセスしよう。図3のトップ・ページが出てくる。

口座の開き方を具体的に説明する。難しいことではない。

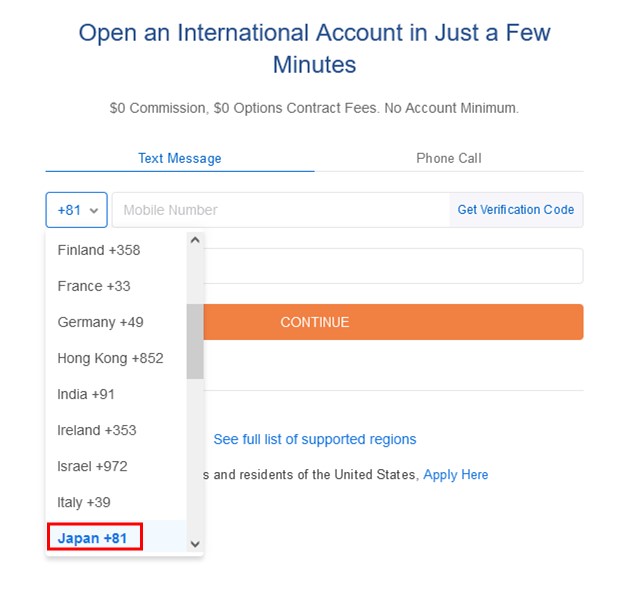

図4 口座開設の仕方

口座開設の仕方

- 図3のトップ・ページで右上のOpen Accountをクリック。

- 図4のOpen an International Accountページで、プルダウンメニューにマウスポインターを乗せて左クリックする。Japanの国識別番号である+81を選択する。その横に携帯の番号を入力。

- Get Verification Codeをクリックすると携帯へ認証コードが送られるので、それを入力欄へ記入してCONTINUEをクリック。

- 次のページに口座開設に必要な条件が書かれている。パスポート、ネット接続環境、3分の時間。NEXTをクリック。

- Identify Verificationでパスポートの画像をアップロードする。2つの四角い枠をクリックすると、画像ファイルを選択し送信できるようになる。上の枠は顔写真の画像用で下の枠は署名の画像用だ。顔写真と署名が載っている1ページの画像を両方に使うことができる。SAVE, NEXTをクリック。

- 次のページで個人情報を尋ねられる。Last Name(姓)、First Name(名)、Date of birth(誕生日が1978年11月6日ならば1978/11/06)、Foreign Tax ID Number (FTIN)(マイナンバーで良い)、性、プルダウンメニューでJapan、Residential Address(部屋番号、マンション名)、Address Line 2(番地、町名)、City(市区町村名、都道府県名)、Postal Code(郵便番号)、メルアド、Marital Status(既婚、未婚など)、Employment Status(従業員、自営業など)。SAVE, NEXTをクリック。

- Annual Income(プルダウンメニューで年収)、Liquid Net Worth(プルダウンメニューで流動資産)、Total Net Worth(プルダウンメニューで全資産)。Investment Experience(投資経験)をExcellent(上級者)、Good(中級者)、Limited(初級者)、None(なし)から選択。Investment Objective(投資目的)をSpeculation(投機)、Growth(成長)、Income(配当)、Capital Preservation(資産保全)から選択。Margin Trading(信用取引)、Options Trading(オプション取引)、Extended Hours Trading(時間外取引)をするならば、Yesへスライド。SAVE, NEXTをクリック。

- Create User ID(任意のユーザーID)、Create Password(任意のパスワード)、Create 4-digit PIN(任意の4桁暗証番号)を入力。SAVE, NEXTをクリック。

口座への送金はWire Transfer(電信送金)で行うが、アメリカに銀行口座を持っていれば紐づけできる。三菱UFJ銀行傘下のUnion Bankに日本人が口座を開くことができたが、US Bankに買収された。アメリカでの銀行口座開設はUS Bankに限られる。US Bankには日本語コールセンターがある。また、三菱UFJ銀行がUS Bankの口座開設を取り次いでいる。

図5

口座開設後に図3右上のLog Inをクリックして、Login to your accountページを開く。User IDとPasswordを入力してLOGINをクリック。図5のアカウントのトップ・ページが現れる。Total Account Value(評価額合計)とCash Buying Power(資金残高)が表示される。

FirsTradeが扱っているファンドは1万7096もある。手数料がかからないノーロードも数が多い。手数料が極めて安いかゼロの株価指数連動ETFは、3370ある。株の銘柄数は約6000。

ファンドの売買は申し込んでから2~3日で確定される。ETFと株は、成り行きの場合、市場が開いていれば即売買が成立する。

図6

銘柄の名称は長いものが多い。ファンド、ETF、株などの売買時に、名称ではなく銘柄コードを入力する。日本では数字が銘柄コードになっているが、アメリカでは名称の略称に相当するアルファベットが使われている。アルファベットの字数にばらつきがあるので最初はまごつくが、名称の略称が多いので数字よりも元の名称を推測しやすい。これは記憶のしやすさにつながる。

表1.銘柄コード- AMZN: Amazon(株式)

- MSFT: Microsoft(株式)

- NVDA: Nvidia(株式)

- V: Visa(株式)

- AMD: Advanced Micro Devices(株式)

- IYW: U.S. Technology(ETF)

- SOXX: Semiconductor(ETF)

- IYR: U.S. Real Estate(ETF)

- AVALX: Aegis Value(ファンド)

- PRLAX: Latin America(ファンド)

購入したいファンド、ETF、株のスクリーニングには、図6のようにResearch and Toolsをクリックしてプルダウンメニューを開く。Screenersを選択すると図7が出るので、Stock Screener、ETF Screener、Mutual Funds Screenerのいずれかをクリックする。ここではMutual Funds Screenerをクリック。

図7図7のように、Select Criteriaに選択できる項目が多数ある。ここではFund Categoryだけを選択。その下のSearch Criteria Detailsで、Please Selectのプルダウンメニューからファンドのカテゴリーを選択できる。銀行、中国、コモディティ、通信、コンシューマーなどのカテゴリーに含まれるファンドの検索が可能になることが分かる。

図8

図8のScreener Search ResultsでPerformanceを選択すると、1、3、5、10年などの期間におけるリターンを知ることができる。これは大事な情報だ。RatingやRiskも購入ファンドを決めるときに重要だ。熱意のある個人投資家は、業種や国・地域でもスクリーニングをかけるかもしれない。そうやって、最終的に何百銘柄かを選択する。その中から購入するファンドを最終的に決定する方法として、下に書くテクニカル解析をお勧めしたい。

ここで注意しなければならないのは、ETFや株の購入には何の制約もないが、ファンドには非居住者が購入できないものが、かなりあることだ。 自分が選んだファンドが購入可能かどうかを知るには、ログイン後にサイト内supportページから、mailで問い合わせれば良い。また、購入不可であれば、注文を出してからサイトのmailページにrejectedという内容のメールが届くので、購入できないことが分かる。

SBI証券の米国株口座では、ETFと米国外企業の株であるADRを購入できない。表1に示した重要なETFに加えて、最先端半導体製造装置で断トツのトップメーカーであるオランダのASMLや、専業半導体ファンドリーで世界トップの台湾積体電路製造(TSMC)などの株を購入できない。

図9

図9がファンド購入の画面だ。TradingのプルダウンメニューからMutual Fundsを選んでクリックすれば、このページが出る。Buyにチェックを入れ、ファンドの銘柄コード(Symbol)をSymbolウインドウに、購入金額をAmountウインドウに入力する。配当金などを再投資するならば、Dividents and Capital Gainsで上の白丸にチェックを入れる。PREVIEWをクリックして手続きを終える。

図10

ファンド購入で購入可・不可の確認をするのを面倒と思う人は、ファンドの代わりに、希望するカテゴリー(国、地域、業種など)に投資するETFを探せば良い。図10のResearch and ToolsのプルダウンメニューからScreenersを選ぶ。ETF Screenerをクリックし、Select Criteriaを選択すると、多種多様な指標で検索できることが分かる。ここではUSにチェックを入れた。下にアメリカの銘柄へ投資するETFがリストアップされる。

図11

下で述べるテクニカル解析の結果、最終的にEWZ(ブラジル株価指数ETF)を選んだとする。購入する場合は、Tradingから続けてStocks/ETFsとクリックすれば、図11が出る。下段に市場価格が示されるので、Last(現在の1口価格)を確認。Buyを選び、Sharesに口数、SymbolにEWZ、市場価格の成り行きで購入する場合は、Order Typeのプル・ダウン・メニューからMarketを選ぶ(指値はLimit)。最後にSEND ORDERをクリック。

購入法の説明が先になったが、次にファンドの最終的な選別法に入る。 個人投資家は、往々にして、希望的観測即ち夢を客観的な判断と思い違いしてしまう。このような心理的弱点を克服しなければ、投資で勝つことは難しい。余計な感情を排除して判断するために、もっぱらチャートのテクニカル解析に頼りたい。

解析は YAHOO! FINANCE (USA)で行う。ScreensのプルダウンメニューからEquity Screener(株)、Mutual Fund Screener(ファンド)、ETF Screener(ETF)などを選択できる。Mutual Fund Screenerを選んで上の検索欄に候補銘柄の銘柄コード(Symbol)を入力すると、下にSymbolと銘柄のフルネームが表示されるのでクリック。次のページでチャートのレイアウトを自由に変えられる。私が使用しているチャートは、Chartをクリックして表示されたプロトタイプを変更したチャートだ。

図12チャートを使って候補としてピックアップしたいくつものファンドを比較し、更に絞り込む。図12で、TEFQXのチャートをもとにして計5本のファンドとETFの値動きを比較している。TEFQXのチャートのComparisonをクリックして、比較する銘柄のコードを一つひとつ別々に入力した。比較する銘柄はいくらでも増やせるが、数が多くなるとチャートが読みにくくなる。

Date Rangeから1カ月(1M)以上の期間における値動きの期間別比較をできる。最初に比較チャートを5年(5Y)に設定し、中長期に渡って価格がよりスムースに右肩上がりになっているものを選ぶ。ほとんどの銘柄が、リーマン・ショックのときに大きく落ち込んでいる。この落ち込みが特に大きい銘柄は、ボラティリティが高いことを示唆している。

直近の値動きは1年(1Y)以下の期間のチャートで比較する。直近が下落傾向のものではなく、上昇傾向が強くなっているものを選びたい。順張りの戦略だ。

短期間で上昇が特に大きいものは、大きく落ち込む可能性がある。しかし、短期間で変動が激しくても、長期で右肩上がりならば長期投資に向いている。短期間で素直な右肩上がりでも、長期で上昇する傾向が見られないならば、長期投資には向かない。全期間のチャートを考慮し、自分が考える投資期間に最適な銘柄を選択する。

以上で投資するファンドが決まった。

図13

次に購入時期を決定する。ファンドの価格チャートに図13のようにテクニカル指標を付け加える。Indicatorsのプルダウンメニューから、MACD(移動平均手法)、RSI(相対力指数)、STOCH(ストキャスティックス)、Vol(出来高)など、使ったことがない人には暗号としか思えない指標を、チャートへ付け加えることができる。

指標の意味はほどほどに知っていれば良い。 最も大事なことは、価格のチャートとこれら指標を見比べ、指標の動きから売買のタイミングを判断できるようになることだ。 指標は、全てを使えるようになる必要はない。自分が一番使いやすい指標、即ち今後の価格の変動を予想するのに、最も信頼性が高いと思われる指標を使う。私は、中長期的な値動きを判断する指標として、特にMACDとRSIを重視している。

指標を見て、価格が底を打ち、中長期的に右肩上がりのトレンドになったと確信すれば、買い出動の準備をする。ここで大事なことは、価格が底を離れ、上昇基調に入ったことを指標が示しているかどうかだ。

MACDとRSIが繰り返している、短期的な一つひとつの底と天井のサイクルの基調が、上昇しているならば、買い出動の大事なサインになる。このサインが認められたならば、短期指標が底を打った時点で購入する。

売りのタイミングは買いとは逆になる。大きなトレンドが天井を打ったかどうかを、まず判断する。下降トレンドへの移行に確信を持てたならば、指標が短期的に天井を打った時点で売却する。

買いの日を最終的に決めるために、STOCHを使う。FAST STOCHが短期的に底を打ち、上昇し始めると、SLOW STOCHが遅れて底を打つ。ここが買いの日になる。売りの日はその逆だ。

最初に書いたように、2010年12月までの7年間で、合計評価額がドル換算で2.6倍、円換算で1.8倍になった。

上に書いたような大局的な判断をもとに、個々の銘柄の売買やスイッチングを常に行なってきた。株でもETFでもファンドでも、それぞれの時の利を得て売買やスイッチングを実行することは、大事だ。世界経済は質的に急速に変化している。ただ単に保有し続けたのでは、儲けが出るどころか損失を呼び込むことになる。

私の判断では、過去の大きな転換点は2006年だった。それまでは、RYSEX(Special Equity)、AVALX(Value)、BURKX(Financial Services)、FBRVX(Small Cap)などのアメリカ国内の株へ投資するファンドを、数多く持っていた。しかし、2006年に、LETRX(Russia)、EKWCX(Global Precious Metals)、EMGCX(Emarging Markets)、EMGIX(India)、IGCAX(Global Real Estate)などのアメリカ国外へ投資するファンドを、多くした。2008年9月にリーマンが破綻したことから、私の判断は正しかったことになる。

世界の経済・金融を鑑み、2010年11月から11年2月にかけて更なるスイッチングを行いつつある。この方向転換後によって、所有するファンドとETFは、TEFQX(Technology)、EKWCX(Precious Metals)、JJP(Precious Metals)、EWM(Malaysia)、GAF(Middle East、Africa)、GML(Latin)、LETRX(Russia)、EMGCX(Emerging)になる。状況が変われば今後も保有銘柄を変える。

納税は日本での確定申告が必要になる(「海外株式の確定申告書作成」を参照)。

書くと長くなるが自分でやれば要領が分かる。 頑張ってください。Good luck!