絶滅をバネに進化する生物

和戸川 純

最初の生命が地球上に誕生してから38億年が経過した。この間に、約90%の生物が絶滅する絶対的な危機が地球を何度も襲った。

単純な計算をしてみよう。生存率10%の絶滅が10回くり返されれば、今私たちが存在している確率は、100億分の1になってしまう。あなたと私がコンピュータの前に坐っているのは、奇跡としかいえなくなる。ところがこれは奇跡などではない。進化が私たち人類を地球上に誕生させたのは、自然の成り行きだった。生物のしたたかでタフな柔軟性は、計算の範囲を超えた自然の摂理によって獲得されている。

生物の進化は示している。。。何度も何度も絶滅があったからこそ、今人類が存在している。

今までに最も長く生きたひとでも、寿命は120歳くらいだ。生きるために医学の力を借りている人間でさえも、100年程度の寿命。これは生物全体の進化の歴史から見れば、極端に短い寿命といえる。

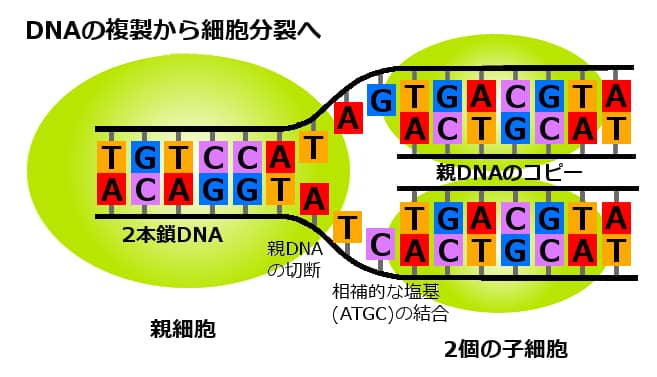

進化は、個体の寿命を短くするためのメカニズムを、遺伝子が乗っているDNA鎖にわざわざ組みこんだ。ヒモ状のDNAの両端にテロメアという塩基(化学物質)の配列があり、細胞が分裂するたびに短かくなる。テロメアがなくなれば細胞は死ぬ。つまり、老衰によってそのひとの寿命が尽きる。

個体の死、そして種の絶滅は、生物全体の生き残りのために準備された。ここに進化の知恵がある。

生物絶滅の危機に対して、種の中の個体の変化で対応するか、種を全く新しく変えて対応するかは、環境変化のスピードと大きさによって決まる。個体の体機能がそのままでも、ある程度の環境の変化に耐えられる。だが、地球環境の大激変には種を変えなければ対応できない。全く新しい環境に適応できる、新しい種が生まれなければならない。

世代を重ねながらDNAに小さい変化を次々に蓄積させ、最後には種まで変えてしまう。個体の寿命が短いおかげで、種は比較的短期間のうちに入れ替わる。

今までに生まれた全人類の平均寿命を40年と仮定すると、1万年で250世代になる。100万年ならば2万5000世代だ。これくらいの速度で世代交代が進めば、絶滅の危機に対して人類は種として何とか対応できる。それが、38億年間に渡る進化が出した結論だ。一つの世代が100万年の寿命を持っていたのでは、進化上では極めて短い、数万年単位の環境の激変に対応できず、人類は間違いなく絶滅してしまう。他の生物も同様だ。

今から詳しく書くように、 個体の寿命が短いので、ほとんどの生物が絶滅する最大の危機でさえも、個体の死を種の生存と進化のために使うことができる。危機こそチャンスなのだ。危機が大きければ大きいほど、チャンスも大きくなる。進化の度合いが大きくなる。大絶滅によって大進化が達成される。

宇宙はそもそもの初めから、驚くほど自然かつ合理的なやり方で、この地球上に生命を生みだすプロセスを準備した(「ビッグバンから始まった生物の進化」)。

原子の中でもっとも軽く構造が単純な水素原子は、宇宙誕生後の間もない時期に大量に作られた。今も宇宙にもっとも普遍的に存在している原子は、この水素原子だ。全宇宙に存在している原子の約75%が水素原子なのだ。

他の原子は、宇宙誕生後に自然発生的に作られた水素原子を出発点として、恒星の中で誕生した。水素よりも重い酸素、炭素、鉄など、 高校の壁に貼られている元素表に載っている原子は、太陽のように燃える恒星の中で水素をもとにして作られた。恒星が超新星爆発をすると、星の中の重い原子が宇宙空間へ放出される。地球の誕生以前に、星々の栄枯盛衰が宇宙の至るところで繰り返された。

私たちは、身の回りに鉄製品があることを当たり前と思っている。これらの鉄製品の中に含まれる鉄原子は、かつて宇宙のどこかで爆発した超新星から放出された。それらの恒星は、今夜空に見える星々と同じように、はるか遠くの宇宙空間に存在していた。

鉄原子は、人間の感覚では気が遠くなるような長い時間をかけて、気が遠くなるように広大な宇宙空間を旅し、太陽系が形成される宇宙空間へやっとたどり着いた。原始地球に取りこまれた鉄原子が、今身の回りで日用品になっている。なんともスケールの大きい日常生活だ。

太陽系に地球という惑星が形成されたのは、宇宙が誕生してから91億年後で、今から46億年前のことになる。

水(氷)は、宇宙の至るところに存在することが知られている。彗星は汚れた氷の塊だ。彗星の巣と呼ばれる太陽系の外縁には、氷の塊が大量に浮遊している。彗星から供給されたと思われる水は、地球のみならず、太陽系内の他の惑星や衛星に大量に存在している。天王星や海王星は氷のマントルで覆われ、土星の衛星のエンケラドウスとタイタン、それに木星の衛星のエウロパも氷で覆われている。

地球誕生から数億年後には、宇宙空間から供給された水をもとにして、地球は海の惑星になっていた。広大な海には陸地が見えなかった。地球の原始大気中に酸素は全く含まれていず、溶岩から放出された二酸化炭素(炭素分子)や硫化水素が、大気成分の大部分を占めた。

生命の誕生と維持に最も必要な分子は、水と炭素化合物だ。それらが原始地球には十分にあった。生命の誕生と進化は、惑星の形成と同時に、当たり前のことのように準備された。

水は化学物質をよく溶かし、多種多様な化学反応が、水の中で極めて効率よく進む。温かい原始の海の中で、炭酸分子が寄り集まって複雑にからまりあい、生命のもとになるアミノ酸が形成され、やがてそれはタンパク質へと分子進化した。この海の中で、遺伝子(DNA)を形成する核酸塩基や糖も作られた。

生命のもとになる原子と分子が、原始の海に十分に蓄積されるのにかかった化学進化の時間は、8億年ほどだった。

生命の誕生についてはいろいろな説がある。細胞が先か、遺伝子が先か(ニワトリが先か、卵が先か)という問いに、まだ答えることはできない。

宇宙空間から飛来した微生物を、地球上の生物の祖先とする説がある。この説では、飛来した微生物の誕生に関する疑問に答えなければならない。どこでどのようにして誕生したのか?この疑問に答えることはできず、堂々めぐりになってしまう。

いずれにしても、 38億年前には、自らを再生産するバクテリアのような単細胞生物が、地球上に存在していた。

最初の生命が存在した原始の海の水と、基本的には同じ体液を、38億年後の今、私たちは自分の体内に持っている。私たちのからだを構成する細胞群は、今でも原始の海を必要とし、その海の中で生きている。私たちのDNAの基本構造は、祖先の単細胞生物によって作られ、今でも私たちのからだの中で機能している。

人間のからだには60兆個の細胞がある。この数は、日常的に使う数の範囲をはるかに超えているので、どれくらいの数なのか、実感としてはピンとこない。世界の総人口が66億人なので、総人口の1万倍近い数の細胞をからだの中に持っている、と説明すればいいだろうか?

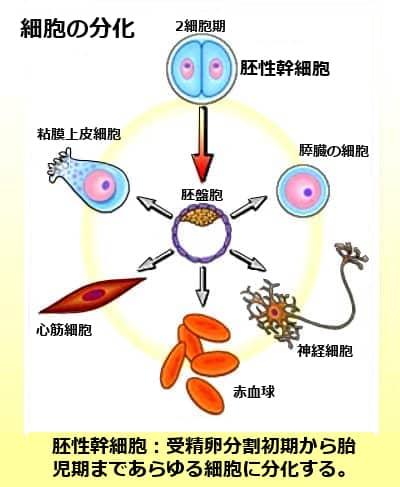

これだけの数の細胞が、卵子と精子という、たった2個の細胞の子孫として作られる。

顕微鏡下で見ると、一つひとつの細胞が、生命誕生時の海を擬した体液の中で生きていることを、実感できる。各細胞は懸命に生きている。私たちのからだは、これら独立した60兆個の細胞の、精密かつ柔軟な協力関係の上に構築されている。

受精卵からの細胞の分化とからだの成長、それに成長後のからだの維持には、とても複雑な細胞間の協力が必要になる。1個1個の細胞が懸命に生きているだけではなく、からだを総体として生かすために死んでいく細胞がある。個の死が全体を生き延びさせる。

この論評の最初のほうに書いた、生物全体を生かすために個や種が死ぬ、という生命存続のための摂理は、個体の維持においても実行されている。

体外の環境に反応しながら、体内の環境を正常に保つ。そのための60兆個の細胞の総力戦。これは大自然の驚異といえるが、それでも個体には死がやってくる。死はやってこなければならない。

一つひとつの個体には寿命がある。変化する環境により適応した個体は、より長く生きる。新しい環境により適応した子孫を、より多く残す。

こうやって、一個体の適応性だけでは種の存続が危ぶまれる、環境の大きな変化にも、種全体として対応できる。世代から世代へと、より適応性のある個体を生み出し続けることによって、種として存続できるようになる。

進化は、環境の変化によって古い種が絶滅し、新しい種が次に繁栄することによって進む。この環境の変化が劇的であればあるほど、種の進化も劇的に大きく進む。

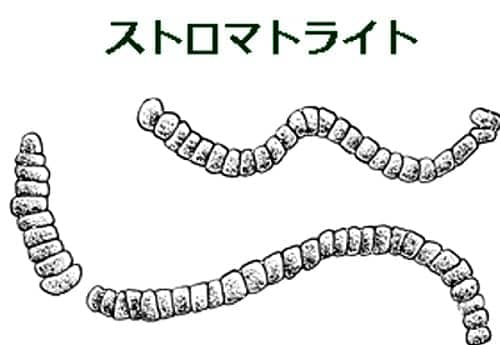

35億年前に生存していた微生物の化石が、西オーストラリアで発見された。これは、今も西オーストラリアのモンキーマイアの近くに群生している、シアノバクテリア(ラン藻)に近い生物だ。

当時は大気中に酸素がなかった。最初の単細胞生物は、温かい海中を漂いながら、炭素系の有機化合物を周囲から体内へ取りこんでいた。解糖系のような反応系を使って、有機化合物から生存のためのエネルギーを得ていた。

現在はっきりと証明できる最初の大絶滅は、25億年前にやってきた。バクテリアの大増殖によって、栄養素として取りこんでいた、発酵作用に必要な糖と酸が海中から消えてしまった。バクテリアの多くが死滅し、その死骸が厚い地層になっているところが、西オーストラリアで見つかっている。

生き残ったわずかなシアノバクテリアが、太陽エネルギーを生存のために使う方向へと、進化した。現在の植物がやっている炭酸同化能を、この時代に獲得し、光合成を行うようになった。このシアノバクテリアのおかげで、酸素が大気中に初めて蓄積されるようになった。最初の大絶滅が、のちの生物の生存に必要な酸素を作る生物を、地球上に誕生させる原動力になったのだ。

地質学的な時間スケールではその直後になるが、悲劇が再度生物を襲った。地殻のマントル対流によって海の惑星に超大陸が出現したのだ。海洋面積の減少が地表からの熱の放散をうながし、地球の気温が低下した。地球の全表面が氷で覆われる、全球凍結が生じた。

光合成をするシアノバクテリアなどのラン藻類は激減し、大気中の酸素濃度が急速に低下した。

この大絶滅に生き残ったバクテリアが、光合成をより効率的に行うようになった。地球の気温が再び上昇したとき、新しいバクテリアが大増殖した。

次の大絶滅は17億年前に起こった。皮肉にも、進化したバクテリアが海中へ大量の酸素を放出したことによって、絶滅の引き金が引かれた。高濃度の活性酸素は、生命の維持に必要なDNAなどの分子を破壊する。海が極度に酸素化されたために、ほとんどの生物が死滅してしまった。

再び、まるで当然のことのように、進化のメカニズムが働いた。次の進化は、この大量の酸素を、生存のために有効活用する方向へ進んだ。酸素の毒性を抑えながら、酸素エネルギーを生命維持のために使う。酸素を使って、エネルギーを効率的に作ることができるようになった。この機能のおかげで単細胞生物が大きく成長するようになった。 だが、この巨大化によって、自己崩壊による単細胞生物の絶滅が生じた。

最初の23億年間は、生物は単細胞のままだった。この間に、人類を含めた現存の生物が持っている基本的な遺伝子の骨格(DNA)が、より完全なものになった。

その後の進化を遺伝学的に見ると、生体の恒常性を保つと同時に、同じような個体を再生産するために働く遺伝子が、大きく変わることはなかった。危機への対応のために、どのようにして保守的な遺伝子を多様に発現(機能)させるのか、という工夫の歴史だったことが分かる。

このおかげで、植物から動物まで遺伝子の骨格は基本的には同じだが、今の地球上には、動物だけでも100万を超える種が存在している。

ここでいう遺伝子発現とは、DNAに含まれる遺伝情報から、最終的にはタンパク質が作られるまでの過程をいう。同じ遺伝子群が、多様な組み合わせによって異なるタンパク質を作る、というような離れ技が日常的に行われている。あるいは、特定の遺伝子を沈黙させることによっても、同じ遺伝子群が異なるタンパク質を作ることができる。

この過程で重要な役割を演じるのは、DNA鎖上の遺伝子(ゲノム)だけではない。ノンコーディング領域(ジャンクDNA)の役割も重要だ。後者の遺伝子発現調節領域が、DNA鎖の大部分を占めるが、機能についてはまだほとんど知られていない。

人が遺伝子操作をすることの危険性は、ここにある。38億年の進化の結果として現在機能している遺伝子を変えると、それに誘発されて、ノンコーディング領域のどこが、どのように変化するのか、全く分からない。ノンコーディング領域には、現在は眠っているが、生物が危機的状況に陥ったときに活性化される、遺伝子構造があるかもしれない。また、操作される遺伝子と、それに誘発されて新規に活性化される遺伝子との間の相互作用を、あらかじめ知ることはできない。短期的な視点から、病気治療などで実施される遺伝子操作が、長期的には人類の絶滅につながる可能性を、誰も否定できない。

更にもう一つ指摘しておきたい。細胞の分化や増殖を促すタンパク質に、増殖因子がある。これは、からだの成長や損傷個所の修復に必須な因子だ。ところが、このタンパク質は、同時にガン細胞の増殖を助けることがある。ガン関連因子ということで、増殖因子の遺伝子を取り除くことは、死につながりかねない。生体は、このように一見相反する複雑な機能を持った要素によって、構築されている。除けばいいとか、加えればいいというような単純な判断では、大きな誤りを犯す可能性がある。

もっとも、当論評の主旨からは、もしも人類が人類自身の絶滅の引き金を引くならば、次の新しい種の進化を助けることになるので、生物全体としては特に問題にはならない、といえる。本当にそれでいいのかどうかは、絶滅するかもしれない人類である私たち自身が、自分自身に問いかけなければならない。

一つひとつの細胞に存在する遺伝子が、生体外部(他の個体、気温・水温・光などの物理的刺激、栄養素、化学物質)と生体内部(他の細胞、体液、化学物質)の環境に反応しながら、異なる発現をする。これが、多種多様な生物種を生みだす原動力になっている。

単細胞の卵子と精子が合体して作りだした細胞群は、同じ遺伝子を持っている。しかし、巧妙な遺伝子発現のトリックのおかげで、分化した一つひとつの細胞が、異なる機能を持つことができるようになった。それらの細胞が全体として協力しあい、私たちのからだを構築し生存させている。

私たちのからだにある細胞を顕微鏡下で観察すれば、私たちは独立した単細胞生物の集合体であることを、実感できる。

15億年前のことだった。次の進化は、1個の細胞が更に巨大化するのではなく、いくつもの細胞が寄り集まって全体として大きな個体になる、多細胞生物化だった。

多細胞生物化によって、遺伝子を子孫へ有効に引き渡すための、遺伝子を入れる細胞核が誕生した。これらは真核生物と呼ばれる。それまでは、遺伝子は細胞の中にばらばらに散らばっていた。今のバクテリアはこの状態を保っている。

多細胞生物化によって、寄り集まった細胞の一つひとつの遺伝子の活性化の度合い(遺伝子発現)に、違いが出るようになった。これは、環境と対話しながら遺伝子発現を規定する、単細胞時代に獲得した能力の延長線上にある機能だ。多細胞生物化によって、多くの異なる機能を有する器官を体内に持つ、現存の生物へ進化する準備が整えられた。

多細胞生物化によって、これまでにない大きな運動能力を獲得した生物が、出現した。この運動能力によって、生存に適した環境へ自ら移動することができるようになった。

9億年前の地層から、50種におよぶラン藻や菌類などの微小化石が見つかっている。その中には真核細胞と思われる化石がある。複雑な構造を有する細胞壁が、細胞の安定化に貢献した。真核藻類の多くには多数のトゲがあり、移動や防御に役立てていたと思われる。

現存する生物への進化は、遺伝子の多様化によって準備された。多様化とは、DNA内に異なる機能を持つ遺伝子が増えることだ。これは、最も基本的な遺伝子が、コピーを作る過程で少しずつ変異することによって達成される(遺伝子重複)。この小さな変異が繰り返されて、多様な遺伝子プールができあがる。

環境の変化によってこの遺伝子プールにスイッチが入ると、眠っていた遺伝子が覚醒し、新しい種が生み出される。現存する動物の全ての祖先が一度に誕生した、後述するカンブリア大爆発の前に、このような多様な遺伝子が準備された。

DNAは、たった4種類の塩基分子(アデニンA、チミンT、グアニンG、シトシンC:既出の図)から構築されている。これをベースにして、複雑に機能する私たちのからだが作られる。この効率のよさに驚く。

30億対(60億個)の塩基が連なったDNA鎖の中で、構造遺伝子とはっきり同定できる領域は、わずか3%しかない。残りの97%は、上に述べたノンコーディング領域で、遺伝子発現において重要な役割を演じたり、眠った状態にある遺伝子と思われる。

DNAの基本構造がよく似ていても、機能の発現の仕方が変わると、同じ種の中で異なる適応力を持った個体が生み出される。更に、この柔軟に発現する遺伝子プールがあれば、短期間のうちに次の種へ進化することが容易になる。

生物を襲う危機には終わりがない。それは、進化には終わりがない、ということと同じ意味になる。

7億年前、再び全球凍結によって大絶滅が発生した。赤道地域の海水温がー5~ー6度にまで下がり、光合成がほとんど停止したために、生物界は大打撃を受けた。ラン藻類の大増殖による、大気中炭酸ガス濃度の減少が原因になったと思われる。炭酸ガスは熱を保持する。炭酸ガスの減少によって大気中の熱が宇宙空間へ放散されてしまった。

オーストラリアのアデレード北方にエディアカラ丘陵がある。そこで発見された平べったい生物の化石(エディアカラ生物群)は、地球上に生まれた最初の「動物」の化石と考えられている。これらの中には、クラゲやゴカイのような外見をしているものがある。イソギンチャクの仲間も出現した。この生物群は約7億年前に誕生した。

5億5000万年前に、超大陸を分裂させる地殻運動が原因になり、大規模な火山運動が発生し、地球環境が大激変した。これによってエディアカラ生物群が絶滅し、三葉虫が出現した。

次に地球が温暖化したときに、進化の大爆発が起こった。 5億4000万年前のことだった。進化上では「アッ」という間のわずか1000万年の間に、カンブリア大爆発と呼ばれる超進化が勃発した。

この大爆発以前には、多細胞生物は、カイメン、クラゲ、イソギンチャクのような軟体動物の仲間だけしか存在しなかった。 ところが、 大爆発によって現世動物の全ての祖先が出現したのだ。人類の祖先で、やがて魚類へ進化する直泳動物と呼ばれる生物も、出現した。

このカンブリア大爆発後に世界を支配したのは、節足動物だった。

体長2メートルを越す巨大な海サソリや、マルレラ、アノマロカリスと名づけられた、現在は存在しない奇怪な動物が出現した。人類の祖先である魚類は、このような動物たちの間を逃げ回った。

この進化の大爆発は、地球環境の激変によって、重要な生体物質であるリンなどが、大量に海へ流れ込んだことによって発生した、と考えられている。 既に準備されていた多様な遺伝子群が、それに反応して一斉に活性化された。地殻変動によって海や陸地の構造が複雑になり、外海や内海などの多様な環境が作られた。その結果、異なる環境に適応した多様な生物が誕生することになった。

ある特定の時代の環境に適応した生物界の覇者は、特殊な環境に適応しすぎるために、進化が止まる。特殊な環境下でしか生きのびることができなくなり、環境が激変すると、最悪の場合には絶滅する。

生物の進化には危機こそチャンスだ。しかもこのチャンスは、その時代の弱者に与えられる。挑戦する弱者が、次の時代に繁栄を切り開く。

危機は、4億4000万年前にも地球を襲った。太陽系の比確的近傍(数千光年以内)で発生した超新星のガンマ線バーストが、地球を直撃したと思われる。一瞬で85%の生物が絶滅した。人類の祖先はこの危機にも生き延び、人類へ到達する次の進化を準備した。

4億年前に、巨大サソリなどの残忍な節足動物に海を追われた、弱者である脊椎動物の魚類が、陸へ逃げることを試みた。この逃避行は非常に苦しいものだった。

陸上は、魚類にとってはとても過酷な環境だ。空気を呼吸するために、えらを乾燥から守らなければならない。皮膚から水分が逃げてひからびてしまう。体重を軽くしてくれる水が存在しない。だがこの挑戦は実りのある挑戦だった。祖先の生存のための苦しい戦いのおかげで、今私たちがここに存在している。

魚類は、陸上生活に適したからだになるように「進化しなければならなかった」。魚類は肺呼吸をするようになり、皮膚からの水分蒸発を抑えるために、皮膚を厚く硬くした。体重を支えるために骨格と筋肉を発達させたために、四足歩行ができるようになった。

魚類は両生類へ進化した。サンショウウオの祖先が生まれた。陸上には既に植物が繁茂していて、えさになる昆虫が飛んでいた。陸には、動物が進出する前に、大きな生活空間が準備されていたのだ。

陸を目指して逃げたことは、次の生物絶滅のときに幸運をもたらした。3億6000万年前に、海洋生物の多く(82%)が絶滅する危機があった。氷河期による気温低下が原因だったと思われる。海水温が低くなりすぎたのだ。陸上生物は、大気の気温が下がっても、絶滅をもたらすほどの極端な体温低下をまぬがれた。

2億5000万年前に、又もや大絶滅があった。これが、今検証できる最大の絶滅になる。原因は二つあったと考えられる。一つはシベリアに出現した超巨大噴火だ。山の噴火ではなく、大陸が裂けたという表現がふさわしい。千キロにも及ぶ大地の巨大な裂け目から、溶岩が噴出した。大気中に硫化水素とメタンガスが満ちた。

この時期に、オーストラリアの西海岸に小惑星が落下した。

この生物界最大の危機によって、全生物の95%が死滅したといわれる。海中で栄えていた三葉虫やフズリナは、このときに絶滅した。

この絶滅が、再び次の進化の引き金を引いた。爬虫類が登場した。同時に、爬虫類との共通の祖先である両生類から、私たち哺乳類の祖先も誕生した。それは大型哺乳類の獣弓類だった。

獣弓類は、恐竜が登場するまでの短い期間だけ繁栄した。間もなく、より敏捷で攻撃的な恐竜に駆逐されてしまった。私たちの祖先は小型化して、1億年余の間、恐竜たちの足元で逃げ回りながら、なんとか生き延びた。

2億1000万年前の気温上昇が、それまでは小型だった恐竜を大型化するなどして、恐竜時代の引き金をひいた。巨大な肉食爬虫類が海でも大繁栄した。このとき、海水温が急上昇し、アンモナイトの多くが絶滅した。

巨大な恐竜がばっこする地球で、そのままでは哺乳類が人類にまで進化することはなかった。

次の大絶滅は、6500万年前に、メキシコのユカタン半島へ巨大隕石が落下したことによって、引き起こされた。 隕石の落下によって空中へ大量の土砂が巻き上げられ、陽光がさえぎられた。また巨大な山火事が大気中の酸素を消費した。火事の煙が分厚い雲になって地球を蔽った。地表へ届く太陽の光が極端に減った。酸素を作る植物が消え、大気に含まれる酸素が減少した。

巨大隕石落下の前には、ネズミのように小さい哺乳動物が、日陰者の生活を送っていた。生存のための酸素消費量が少ない、小型の弱小動物だったことが、この危機を生き延びるのに幸いした。生存のために酸素を大量に消費する巨大恐竜が、突然に死に絶えた。生き残った小型恐竜の一部は、鳥類へ進化した。

やがて分厚い雲が晴れ、再び植物が成長しはじめた。人類の祖先の前に、競争相手がいない広大な森林空間が現れた。酸素が少なくなった大気中で、なんとか生き延びたネズミのような個体から、哺乳類の進化が始まった。

哺乳類は、進化し始めると同時に、多様化することになった。ゾウなどの大型哺乳類が誕生した。600万年前に、サルの祖先から人類が枝分かれした。

祖先が共通なネズミ、サル、ヒトなどの哺乳類の間で、異なる遺伝子の数はたった1%しかない。99%の遺伝子が共通している。

このことは、遺伝子の基本構造の保守性と、環境の変化にすぐ対応するために、遺伝子そのものを変えるよりも、遺伝子の発現能力を変える方向へと、進化が進んだことを端的に示している。

この遺伝的な柔軟性のおかげで、最後の大絶滅に生き残った哺乳類から、人類の方向へ向かって急速に進化する新しい種が誕生した。

以上に述べた生物の進化をまとめると、次のようになる。

この宇宙に存在する全ての物質は、宇宙誕生直後に作られた水素原子の子孫だ。少量のヘリウム原子を除く、水素以外の全ての原子は、燃える恒星の中で水素原子をもとにして作り出された。それらの原子が、宇宙空間や地球のような惑星上で分子進化をし、水や炭酸分子など、生物のからだを作るために必須な基本物質を作り上げた。水(氷)も炭酸分子も宇宙には大量に存在している。

原始地球の温かい海の中で分子が寄り集まり、外の環境から自らの塊を切り離すことによって、一つの細胞になった。まるで当然のことのように生命が誕生した。

環境の激変は新しい環境に適応した種を生み出す。繰り返されてきた生物の大絶滅下でも、地球上に新しい種が確実に生み出されてきた。 驚くほどタフで柔軟な生物存在の本質を考慮すると、この宇宙の多くの惑星上で、地球型の炭素系生物が進化している、と推測することが可能になる。人類が存在するのは奇蹟などではなく、「自然」なのだと考えざるを得ない。この宇宙において、水素原子からひとまでの進化は「必然」だった。私たち人類は生まれるべくして生まれた。

38億年に渡る進化の過程で発生した、壮絶な大絶滅の歴史を何度も生き抜いてきた祖先たち。私たちの命には38億年の進化の重みがある。ただし、人類が絶滅をしても、圧倒的な権勢を誇っていた種が消えたあとの広大な空間で、再び覇権を握る種が誕生する。このような、人類の存在を超えたところにある普遍的真理を想うのは、人類の一員としては寂しい。

人類が誕生してからわずか600万年。進化史の上では余りにも短い。人類の進化は始まったばかりだ。今後の長い進化を期待できる。

「個体発生は系統発生を繰り返す」。ひとの一生は、最初の生命である単細胞生物に似ている、卵子と精子から始まる。母親の体内で、進化の途中にあった海中生活を経験する。種として進化しはじめたばかりの人類のからだは、まだ二足歩行にも適応していない。四足歩行のからだを残しているので、幼児のときに二足歩行へ移るのに苦労をする。幼児は、両親に励まされながらなんとか立ち上がる。

無理に立ち上がるために、背骨が腰のところで極端に曲がってしまう。ガイコツの骨格標本で見れば、この腰の部分の背骨の曲がり方が、いかにも不自然なことがよく分かる。これが腰痛の原因になる。

頭骨の内側を見れば、人間の脳には、まだまだ大きく進化する可能性があることを、見て取れる。脳が接触する頭骨の内側が、デコボコになっている。脳が極限にまで発達したときに、内面はツルツルになると考えられる。

次の危機は何か?人類はこの危機を乗り越えてどう進化するのか?あるいは、そこで絶滅をして別の種に席をゆずるのか?

まだ誰にも分からない。しかし、38億年の間、繰り返される危機を逆に利用して、進化を遂げてきた生物を見れば、生物の一員としては楽天的になっていい。人類は絶滅するかもしれないが、生物は全体としては生き延びる。自然の摂理は、生物の一つの種にすぎない人類を超えたところにある。それは宇宙の摂理といってもいい。