中国の覇権奪取戦略

和戸川 純

トランプが、アメリカのモノの貿易赤字を大宣伝している。アメリカのモノの貿易赤字のトップ3の相手国は、中国、EU、日本だ。しかし、国際的な交易では、モノだけが利益をもたらすのではない。モノ以外の貿易も含めれば、アメリカは黒字国になる。アメリカは、中国との覇権戦争のきっかけを作るために、モノの貿易赤字を有効活用していると思われる。日本人としては、アメリカの都合に合わせる必要はない。そのことを、まず本稿の冒頭で明確にしておきたい。

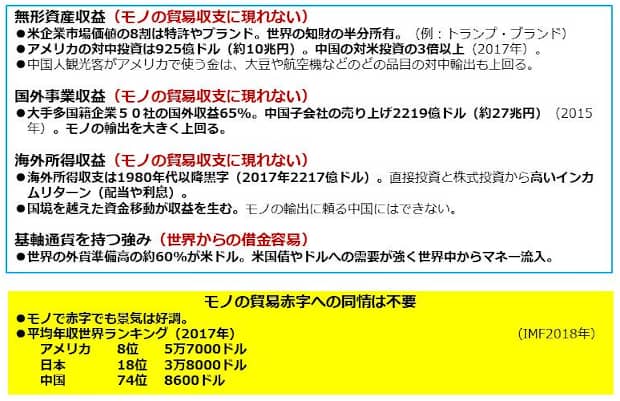

アメリカは、モノの貿易収支には現れない、知財やブランドなどの無形資産、海外子会社の事業、海外への直接投資などで、世界から大いに稼いでいる(図1)。この海外での稼ぎは、国境を越えなければ経常収支に現れない。海外所得収支は1980年代以降一貫して黒字で、海外直接投資からの収入だけでも、2017年には2217億ドルに達した。

日本の賃金は、輸出が最高潮に達したバブル期に、天井知らずに上昇した。中国の賃金も、輸出拡大と共に急上昇している。1国の給与水準が、貿易収支だけで決まるわけではないが、貿易収支が大きく影響していることは確かだ。アメリカの平均年収は5万7000ドルで、3万8000ドルの日本よりも50%多い。8600ドルの中国に比べれば6.6倍に達する。これは、アメリカの総合的な貿易収支が、黒字であることを示唆している。そもそも、トランプが言うように、モノの貿易赤字が経済に打撃を与えているならば、現在の米経済の好調はあり得ない。

モノの貿易収支だけを日米交渉の対象にすれば、アメリカの術中にはまる。米軍駐留費では、日本は、アメリカ以外の国で最大の負担国になっている。モノに限っても、アメリカが日本車輸入に2.5%の関税をかけているのに対して、日本は米車に関税をかけていない。日本企業はアメリカ人が購入したくなる車を作っているが、米企業は日本人が買いたい車を作っていない。日本人が買いたいドイツ車は、日本のどこでも見かける。車を購入するのは国ではなく庶民だ。モノの日米貿易不均衡には、日本人が購入したい製品をアメリカ人が作る努力をしないことに、最大の原因がある。

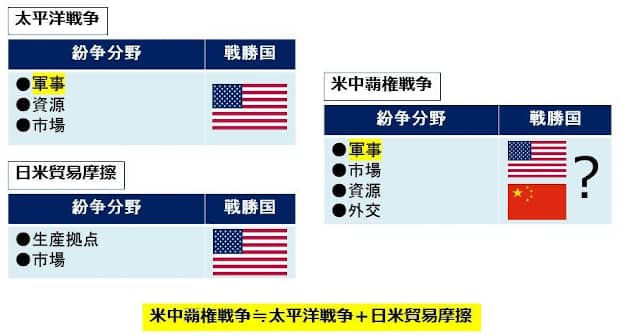

米中貿易戦争と日米貿易摩擦の間には、驚くような類似性がある。同時に決定的な違いもある。両摩擦で攻撃性を発揮しているのは、世界覇権維持の本能に駆られたアメリカだ。日本はアメリカとの対決で敗れた。中国は敗れるのだろうか?もしも中国が勝利するならば、世界は劇的に変わってしまう。

終戦後の日本経済の回復は急だった。アメリカが繊維製品の関税を引き下げたことにより、終戦からわずか5年ほどで、日本からアメリカへの繊維製品の輸出が急増した。日米の間に製造拠点の獲得競争が生じた。1950年代に繊維、60年代に鉄鋼、70年代に自動車、テレビ、VTRなど、80年代に半導体などのアメリカの工場が、日本との製造競争に敗れて消えた。主要な産業を奪われたアメリカは、スタグフレーション(景気後退とインフレが同時進行)におちいった。

日本のバブルがピークに達したのは1980年代だった。中央集権体制の日本型現代資本主義の優位性が、世界中で唱えられた。アメリカは、1970年代中頃から90年代にかけて、日本に対してなりふり構わない反撃に出た。ライトハイザーが通商代表部(USTR)次席に就いたのは、1980年代中頃だった。ライトハイザーは日本つぶしで活躍し、1985年に円高を誘導するプラザ合意を成立させた。1988年に、大統領が議会の承認なしに貿易政策を決定できる、通商法301条(スーパー301条)が成立。レーガン大統領が301条を使い、WTOルールでは違反とされる自主規制を日本に呑ませ、日本つぶしに大きな効果を発揮した。為替協調介入による円高と自主規制が、日本の息の根を止めた。

米中貿易戦争は、日米貿易摩擦の軌跡をたどっている(図2)。1990年代に、中国からアメリカへの食品や繊維の輸出が増し、2000年代から、電気機器や機械類の輸出増が問題になった。リーマン・ショック後の中国の大規模景気刺激策が、世界の景気低迷を救い、2010年代に中国式国家資本主義の優位性が唱えられた。

日本のGDPが世界第2位になったのは、最初の摩擦から20年近く経ってからだった。中国が第2位になったのも、食品や繊維の輸出急増から20年ほど経ってからだ。中国がバブルで浮かれるようになったのは、食品や繊維の輸出増が警戒されるようになってから、20数年ほどあとになる。ライトハイザーは、中国のバブルの時期に通商代表部代表に就いた。

両摩擦の決定的な違いは以下のようになる。

-

日米・米中対決の違い

- 軍事:日米には安全保障条約があるが、米中は軍事で鋭く対立。地域覇権を狙う中国は、南シナ海やジブチなどに軍事基地を建設。

- 覇権争い: 日本は覇権獲得の野望を持っていなかった。中国は覇権獲得までのロードマップを提示。中国式国家資本主義を世界へ拡散させる意図が、明確になった。

- アメリカの景気: 日米貿易摩擦時に、アメリカはスタグフレーションで弱った。現在のアメリカ経済は世界で最も好調。

- アメリカの輸入品目: 日米は生産拠点争奪戦だった。最初の繊維から、アメリカの主要産業に打撃を与えた。自動車などで強力な自己規制を呑まされた。日本は報復関税をかけなかった。アメリカの中国からの輸入は、食品や繊維から電気機器、機械類、家具まで消費財が中心だ。消費財生産は、アメリカの主要産業ではなくなっていたので、産業への大きな打撃にはならず、むしろ米産業を補完する役割を果たしている。深刻な摩擦なしに中国からの輸入が急増。

日米と米中の摩擦の間の決定的な違いは、軍事にある。日米は軍事的に同盟関係にあるばかりか、日本には防衛の借りがある。日本の軍事的な立場は弱く、それを使って、アメリカは容易に圧力をかけることができた。覇権奪取の意図を明確にした中国とアメリカの間では、すでに軍事対決が始まっている。さらに、経済的な地域覇権を握ろうとする「一帯一路」計画は、明らかに軍事戦略と一体化している。米中対決は最初から「戦争」の様相を帯びている。米中対決のほうが、深刻で広範囲に及ぶ。

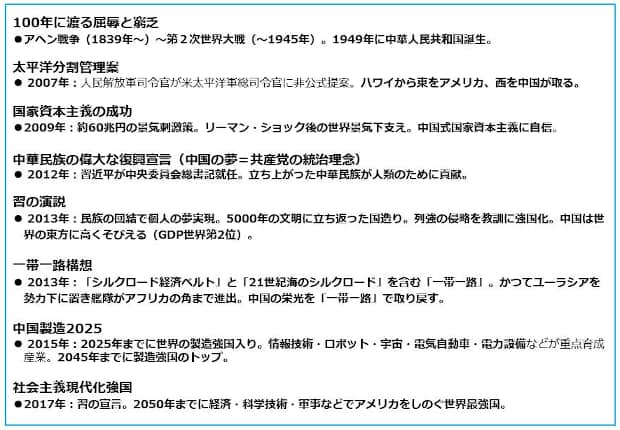

中国の近代史は、100年に渡る屈辱と窮乏にいろどられている。1839年に始まったアヘン戦争で清がイギリスに破れ、中国は張り子のトラであることが、他国に知られるようになった。1895年に、新興国だった隣国の日本に日清戦争で破れてから、帝国主義諸国の中国侵略が加速された。植民地支配は、日本が太平洋戦争で破れ、中華民国が成立した1945年まで続いた。1949年に中華人民共和国が誕生した。

その後の中国経済は、毛沢東が独裁体制を敷いたために、遅々として成長しなかった。1977年に、毛の死後に頭角を現した鄧小平が、文化大革命を終了させた。鄧は、市場経済へ移行させる改革開放を推進した。1990年代に入って経済成長が加速された。

2008年のリーマン・ショックが世界の金融と経済に与えた影響は大きく(エッセイ4「セリング・クライマックス」)、10年経った今でも世界はまだ完全には立ち直っていない。ところが、中国は、リーマン・ショック後に約60兆円の巨額な景気刺激策を実行し、世界が奈落の底に落ちるのを防いだばかりではない。2000年頃から右肩上がりになっていたGDP上昇に、加速がついた。世界の工場として消費財や鉄鋼などを製造し、世界へ怒涛のように輸出。莫大な利益を上げるようになった。2010年に、日本を抜いてGDPが世界第2位になった(図4)。もたつく西側諸国をしり目に中国経済が急拡大。国が統制する中国式国家資本主義が、先進国の資本主義よりも優位に立っているように見えた。

植民地化の過去のコンプレックスを振り払い、自信をつけた国民を代弁する政治家として浮上したのが、習近平だった。鄧の言葉に、爪を隠し、才能を隠し、時期を待つ戦略を意味する韜光養晦(とうこうようかい)がある。習は、権力基盤を固めるために自分を偉大な指導者にしたかった。鄧の教えを一気に葬り去り、毛沢東像に近づくことを試みた。

習の自信は現実離れしていた。2007年に、北京を訪問した米太平洋軍総司令官に、人民解放軍司令官が、太平洋分割案を非公式に提案した。習は、その路線の延長線上に自分の思想を置いた。2012年に党中委員会総書記に就くと、未来構想を次々にぶち上げた。第1弾は、中華民族が人類のために偉大な貢献をするという、2012年の「偉大な復興宣言(中国の夢)」だった(図5)。これが共産党の統治理念になった。

2010年にGDPが世界第2位になった。習が、「5000年の文明に立ち返った国造りをし、列強の侵略を教訓に強国化する」との演説を行った。2013年に、「シルクロード経済ベルト」と「21世紀海のシルクロード」を含む、「一帯一路」構想を提言。かつて中央アジアまでを勢力下に置き、艦隊をアフリカの角にまで進出させた中国の栄光を、「一帯一路」で取り戻すのだ。2015年に、ハイテクで世界覇権を握るためのロードマップ「中国製造2025」を提示。第1段階として、2025年までに世界の製造強国に入る。情報技術、ロボット、宇宙、電気自動車、電力設備などが、重点育成産業だ。第2段階で、2035年までに世界の製造強国中位に入る。第3段階で、2045年までに製造強国のトップになる。

「中国製造2025」の目標は意外に控え目だ。中国を発展途上国の位置において、先進国の技術を導入しやすくするという、下心でもあるのだろうか?中国は、経済規模が巨大になっても、時に応じて自国を発展地上国の位置に置いた。中国の言い分を信じた日本が、自国よりもGDPが大きな中国に、2013年まで援助を行った。中国のこの詭弁は、アメリカの警戒感を解くのにも有効だった。2016年までは、アメリカが中国を敵視する政策を、公に取ることがなかった。

2017年10月に、習が「社会主義現代化強国」を宣言。2050年までに、経済、科学技術、軍事などでアメリカをしのぐ世界最強国になる、という内容だった。誰はばかることのない、アメリカから覇権を奪取するという意思表示だ。2017年11月にトランプが北京を訪問。故宮貸し切りで国賓以上の待遇をした。「トランプが手玉に取られた」とメディアが評したこの頃が、習の得意の絶頂期だった。

かつてのシルクロードを現代によみがえらせる「一帯一路」計画。習独裁体制が確立されたことによって、巨額な投融資が迅速に決定され、実行に移されるようになった。対象は、アジア、ヨーロッパ、アフリカ、ラテンアメリカの約70カ国に及ぶ。今後の見込みを含めた取り組み総額は、約1兆ドル(約110兆円)と推定される。しかし、関連機関の連携が悪いために、中国政府自身が全容を把握できていない。

「一帯一路」は国策なので、関与する国営企業に損失が出れば、政府の補償を期待できる。企業は利益無視の契約を行うことになる。事業持続性に不安を感じても、企業にはそれなりの計算がある。利益を自国に還元させるために、工事発注先や機器購入先を中国企業に限定している。設計や建設も中国企業が行う。労働者は中国から派遣する。被援助国には大きな不満が生じる。それでも、被援助国には中国に頼るだけの理由がある。中国は、貸付国の財政や収益力を把握せずに投融資するので、先進国などから融資を受けられない問題のある新興国にとって、頼りがいがあるのだ。

地下資源は豊富だが、困窮している国が多いアフリカ。少額の投融資でも、中国への大きな見返りを期待できる。アフリカへの投資は、中国政府にはとても魅力的に見える。シルクロードの範囲を越えたアフリカ大陸へ、「一帯一路」の掛け声とともに大々的に進出。2018年7月に、習が10日間もアフリカ諸国を歴訪したことが、アフリカ囲い込みに対する中国の真剣さを表している。

「一帯一路」は軍事戦略と密接に結びついている。軍事戦略を考慮すれば、債務返済不能になった国の港湾などの運営権を獲得できるので、債務不履行は歓迎に値することになる。特に、債務国が戦略的に重要な位置に存在すれば、意図的に返済不能な額を貸し付け、債務のワナを積極的に仕掛ける可能性が高い。土地の権益を得られなくても、台湾との外交関係を断絶に追い込むなどの外交戦略で、成果を上げることができる。中国は、かつての植民地主義国家と同じように行動している。自国が経験した屈辱を忘れ、時代錯誤の「中国の夢」を追い求めている。

アフリカで、インフラ整備や自動車生産を助けるばかりか、軍事基地建設などで露骨に軍事関与。2017年に、アフリカの角のジブチに初の海外軍事基地を建設した。この基地では兵站や情報活動が行われている。人民解放軍は、中国資産と地政学的利益を守るために、各地で共同軍事演習を実施している。巨大港湾施設建設予定のタンザニアで、現地兵の軍事訓練を開始した。アフリカへの兵器輸出がすでにアメリカを超えている。

2017年に、インド洋のかなめに存在するスリランカが、債務返済不能になり、港湾使用権を中国に渡した。パキスタンは、チベットからインド洋へ出る回路で重要な位置を占める。鉄道建設などで、中国からパキスタンへの建設資材の輸出が急増し、パキスタンの債務が、返済不能な額に近づいている。債務のワナに恐怖を感じ始めたパキスタンが、「一帯一路」に身構え始めた。オーストラリア東方の南太平洋に位置するバヌアツで、援助や投資と引き換えに、恒久的な軍事基地の建設が計画されている。

債務のワナで世界各地に港湾運営権を獲得しても、軍事的な価値しかなければ、運営にかかる膨大な費用は、中国からの持ち出しになってしまう。地域覇権を握っても、投資の回収が不能ならば、国内での膨大な債務と相まって、中国の弱体化が加速される可能性がある。

都合が悪くなれば、突然に今までの政策を反故にしてしまうのが、専制独裁国家のやり方だ。「政策あれば対策あり」の中国では、企業は風の吹き具合に敏感だ。2018年1~5月の「一帯一路」への国有企業の投資額は、362億ドル(約4兆円)で、前年同期よりも6%減少した。「一帯一路」は利益につながらないことを承知している企業が、貿易戦争の進展と共に逃げ腰になっている。

中国の野望は、「一帯一路」を超えて全世界的に広がっている。1990年代に、日本を起点にした第1・2列島線を策定した(エッセイ59「中国をつぶすアメリカの戦略」)。第1列島線は、九州を起点にして沖縄の西を通り、台湾や南シナ海を含む。有事の際にこのライン内で制海権を握り、ラインの内側を中国の領海として使う。第2列島線は、伊豆・小笠原諸島を起点にして、沖縄、グアム、サイパン、フィリピンを含み、パプアニューギニアに至る。有事には、中国海軍が、米海軍の増援を阻止し妨害する防御線になる。両列島線とも、最初の予定では2020年までに完成。現に、この海域での中国海軍の動きが活発だ。

日本の同意なしに、日本の領海を中国の領海に組み入れ、そこで勝手に軍事行動する。日米が同盟関係にあり、国内に米軍基地が存在するので、中国の防衛ライン内に入った日本は、人民解放軍から全面攻撃を受けてもおかしくはない。日本人にはジョークのように思えるが、南シナ海や尖閣諸島を見ると、中国は本気なのかもしれない。2020年まであと2年しかない。

ハワイから西の太平洋を中国が管理するという太平洋分割案を超えて、中国は、アメリカの喉元にナイフを突きつけている。アメリカが管理するパナマ運河の価値を下げる、世界最大のニカラグア運河の建設計画が、中国企業にある。カリブ諸国の多くが、インフラ整備で中国の投融資を受けている。パナマ、エルサルバドル、ドミニカが、中国の圧力によってすでに台湾と断交した。

2012年の尖閣諸島国有化問題で、日本たたきに成功した。日本企業と日本人に対する暴力的なデモ、日本製品不買運動、レアアースの輸出規制、中国公船の尖閣領海侵犯、航空機の領空侵犯など、日本は対応にとても苦労した。2017年には、韓国がTHAADミサイルを配備したために、韓国製品不買運動、韓国企業の営業停止、韓国への観光客規制などで報復し、韓国に大きなダメージを与えるという成果をあげた。中国の恫喝外交が、アメリカ以外の国に有効だったことが、現実から浮き上がった過信を生んだ。

南シナ海では、他国が何を言っても全く耳を貸すことのないごり押しが、中国の意思を通すためにとても有効であることが、はっきりした。中国の巨大市場をほしい先進国の企業が、中国政府の無理難題に唯々諾々と従った。中国の報復が自国企業に及ぶことを恐れた各国政府は、無理難題を見て見ぬふりをした。貿易で海外から莫大な利益を得たおかげで、海外旅行に出かけることができる、高収入の中国人が生み出された(バブル時に羽振りがよかった日本人を思い出したい)。世界が中国人観光客のマネーを熱望するようになったことも、中国政府の判断を誤らせる一因になったはずだ。中国政府は、世界が中国になびいているように感じた。この過信が判断を誤らせた。

アメリカの政治状況も中国を油断させた。トランプが、アメリカ国内だけではなく、西側諸国に混乱と分裂をもたらしている。アメリカと世界がこのような状況では、中国と正面切って対決するのは困難だ、と判断したのは無理がなかった。

国内外で批判にさらされているトランプを、2017年の訪中時に国賓以上の待遇でもてなし、みやげとして総額2500億ドル(約28兆円)の輸入を約束した(ただし法的拘束力のない覚書)。トランプは親中・親習に豹変した。メディアの評価が「トランプが手玉に取られた」だったことが、習政権をさらに舞い上がらせた。「Trump First」のトランプは日和見主義者で、国内の風が対中強硬策の方向へ吹けば、「習への友情」を簡単に忘れることに気づかなかった。

2018年5月に開催された、第1回米中通商協議でアメリカは厳しい要求を提示した。中国政府内に不安が生じたが、レトリックはトランプ政権のハッタリという意見が強く、表に出る声明はそれまで通りに強気だった。中国メディアによると、「仕掛けられた戦いを恐れない。アメリカがゲームを望むなら、ゲーム完了まで予想以上の反撃を加える」。第1弾追加関税予告をあざ笑う中国メディアもあった。「賢者は橋を作り愚者は壁を作る」。中国当局者が、「中国経済は強いのでどのようなダメージでも吸収する。世界はトランプよりも中国を支持している」、という現実離れの信念を述べた。

中国政府だけではなく西側の多くのエコノミストが、追加関税に関するトランプの発言を、駆け引きのためのハッタリと見た。西側の経済専門家や投資家は楽観的で、「両国貿易に占める関税の割合は小さく、摩擦はノイズ程度だ。追加関税は中国の減税や財政政策で吸収でき、成長に何の衝撃も与えない」、という意見が相ついだ。

陶酔状態の中国は、西側諸国の中国不信が極限にまで積み上がっていたことに、気づかなかった。国内外のトランプ批判勢力が、トランプの背後で団結し、反中国でまとまることを予想できなかった。アメリカと世界を団結させたのは中国自身だった。トランプを批判する野党を含め、米議会も国民も一体になって、2018年5月を境にし、傍若無人な中国に襲い掛かった。中国は不意を突かれた。

通常の大統領ならば、負の側面を考慮して、極端な政策を決定することに躊躇する。トランプも、中国との対決がアメリカにもたらすダメージを考慮して、全面攻撃を躊躇する、と中国政府は判断したはずだ。トランプにそのようなブレーキがないことに、中国は気づかなかった。また、独裁者のように振る舞うトランプが実は日和見主義者で、ナバロのような筋金入りの対中強硬派が、政策を取り仕切っていることを甘く見すぎた。経済にも外交にもうといトランプが、対中強硬派が敷いたレールから脱線することはない。特に、対中強硬策が自分を批判する野党の支持も受け、多くの国民も賛同している状況下では、トランプがさらに強硬になることはあっても、中国に譲歩することはない。

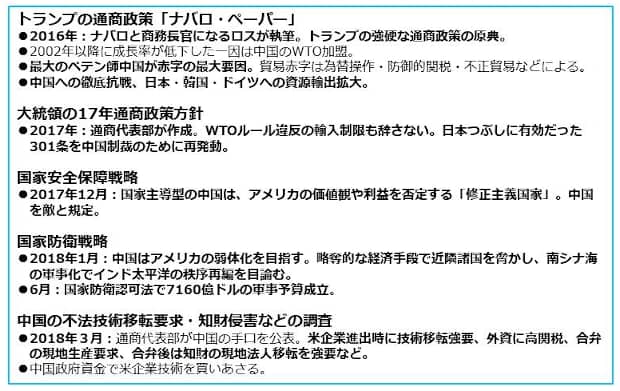

ナバロは、中国が頭角を現したリーマン・ショック後の2010年頃から、中国の脅威を著書や映画で表現してきた。2016年に、トランプの依頼によって、商務長官になるロスとの共著で「ナバロ・ペーパー」を書いた。これが、トランプ政権の強硬な通商政策の原典になった。

-

トランプ政権通商政策の原典「ナバロ・ペーパー」

- 2002年以降にアメリカの成長率が低下した一因は、中国のWTO加盟だった。(注:トランプ政権はWTO軽視)

- 最大のペテン師中国が赤字の最大要因。為替操作、防御的関税、不正貿易などのあくどいやり方で仕掛ける。

- 中国には徹底抗戦する。日本、韓国、ドイツへは資源輸入拡大を要求する。

- 貿易や産業を国防とリンクする。通商では、多国間ではなく2国間協定を推進する。(注:経済と国防の一体化、TPP離脱を含めた2国間ディール重視が、トランプ政権の特徴)

2017年1月のトランプの大統領就任と同時に、ナバロが新設の国家通商会議(NTC)代表に就いた。トランプ政権の産業や貿易を国防にリンクさせる理念を確立したが、それは「一帯一路」に対する米側からのアンチ・テーゼといえる。ナバロは学者なので原理主義に傾きやすい。通商代表部(USTR)代表のライトハイザーは生粋の実務家だ。かつてライトハイザーが日本つぶしに効果的に使った通商法301条は、その後封印されていたが、中国のために再発動した。

この2人は互いを補いあうことができるので、最強のコンビといえる。米政府の中心で頭脳の役割を果たしている2人は、中国との対決で戦略と戦術を策定し、トランプを陰から動かしている。2人ともトランプのプライドをよくわきまえていて、メディアに登場することは余りない。自分たちの決定をあたかもトランプ自身の決定のように見せかけ、トランプに発表させる。

ナバロなどの対中強硬派は、中国が最後の一線を越えるのを待っていた。中国による「真珠湾攻撃」が、アメリカを団結させるのを狙っていた。強硬派は、開戦に踏み切る前に臨戦態勢を着々と整えた。上に述べた、中国自身が明らかにした世界覇権奪取の露骨な意図と、覇権奪取までの明確なロードマップの提示によって、機が熟したとナバロもライトハイザーも判断したはずだ。

「2017年の大統領の通商政策方針」で、301条を中国制裁のために再発動した。2017年12月に、「米国家安全保障戦略」を成立させた。その戦略で中国などとの対決の指針を示し、中国やロシアを「修正主義国家」と規定した。「修正主義国家」とは、アメリカの覇権が行きわたっている世界を、アメリカの価値観や利益に反する世界に、変えることを目論んでいる国のことだ。これによって、単なる貿易戦争ではなく、国家体制をかけた覇権維持のための総力戦に、アメリカが踏み出したことを明確にした。2018年1月に、具体的な戦略と戦術を述べた「国家防衛戦略」を策定。中国は、略奪的な経済手段で近隣諸国を脅かし、南シナ海の軍事化でインド太平洋の秩序再編を目論んでいる、と断定した。これを受けて、同年6月に「国家防衛認可法」を制定し、7160億ドル(約81兆円)という巨額な軍事予算を成立させた。

2018年3月に、通商代表部が、中国の巧妙な手口をまとめて公表した。米企業進出時に技術移転強要、外資に高関税、合弁の現地生産要求、知財の現地法人移転強要、政府資金での米企業技術の買いあさりなどが、手口として述べられた。6月には、ナバロが、「人民解放軍による産業スパイとサイバー攻撃が頻発している。経済侵略は、アメリカと世界の技術や知財に脅威になっている」、と述べた。アメリカの攻撃目標が、貿易摩擦から覇権争いへシフトするにつれて、ハイテクや知財の問題を前面に出してきている。

アメリカから覇権を奪取するまでの中国のロード・マップが、2015~17年に提示された。2018年3月に、憲法改正で国家主席の任期が撤廃され、権力闘争に勝利した習に、永世国家主席になる道が開かれた。習の独裁体制が万全になり、中国式国家資本主義を全世界に広げる準備が完了。それは、西欧民主主義と資本主義に代わるとされる。

2018年初頭までが、対決が完全に表面化し、後戻りができなくなるまでの伏線の時期だった。その間に、経済や軍事を含む対決のマグマが、水面下で溜まり続けた。力の差が大きいことを熟知している中国は、言葉では勇ましいことを宣言しても、熱い戦いを仕掛ける意思はない。また、トランプが国内外を分裂させ、友好国との間で混乱を生み出している上に、訪中時の国賓以上の待遇が大きな成果を上げたという確信から、アメリカが全面的な覇権戦争に踏み出すことはない、と結論した。中国のそんな目論みが崩れることになった。